Pilar Cabañas Moreno

2004

The circle, Man, the Universe

Son muchas las culturas que a lo largo de los siglos han utilizado el círculo para articular sus creencias, para configurar sus calendarios, los ritmos de la vida. Leonardo encerró al hombre con sus medidas en un círculo, y hoy, si nos paramos a examinar muchas de nuestras expresiones más habituales nos damos cuenta de cómo concebimos nuestro ser como eje de una serie de círculos concéntricos alrededor de los cuales se desarrolla nuestra vida. Casi como si fuéramos planetas, que con su movimiento sobre sí mismos, con su devenir, adquieren una forma esférica. Quizás no en vano Cézanne afirmó que en la naturaleza todo estaba modelado según la esfera, el cono y el cilindro.

El Monumento al P. Donosti (1958) de Oteiza, un círculo en el interior de un cuadrado, se halla en Agiña, un lugar con restos de pequeños cromlechs colocados en forma de círculo. Con su obra nos remite a través de elementos geométricos tan sencillos al origen de nuestra civilización. Y nos hace pensar en ejemplos como el de Stonehenge, todo un símbolo de las creencias ancestrales que vinculaban al hombre con las fuerzas de la naturaleza y de los espíritus. Es la disposición de las enormes piedras en círculo, su interior y su periferia, su vacío o su red de relaciones, lo que dota de magia al lugar.

Dos de las obras más conocidas del arte japonés son el jardín seco de Ryoanji en Kyoto, del siglo XV, y la pintura a la tinta titulada El universo, de Gibon Sengai (1750-1837). Y en ambas está presente el círculo destilando todo su vigor.

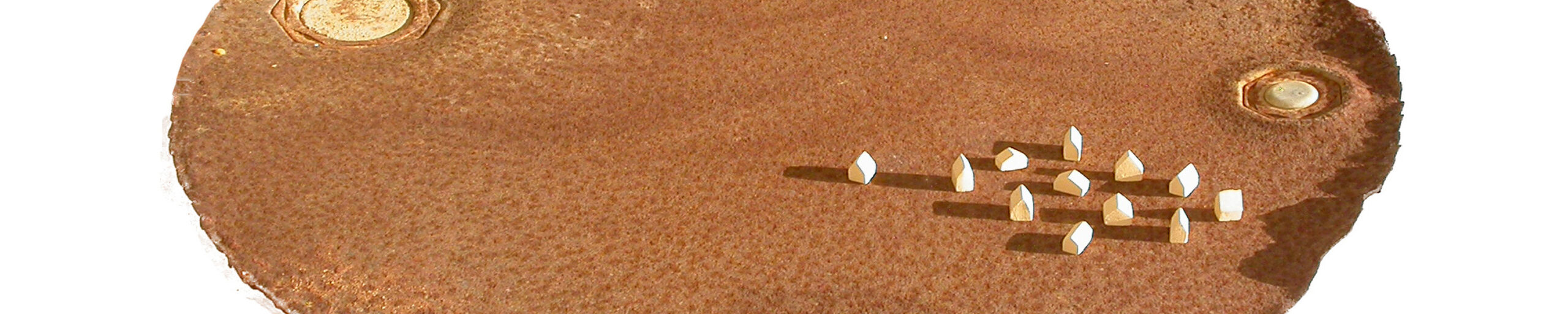

Sobre una superficie rectangular de tosca arena blanca, quince piedras. Y alrededor de todas ellas movimientos circulares trazados por el rastrillo en la grava.

En la pintura, un círculo, un triángulo y un cuadrado, que enlazados unos con otros, tienen para algunos historiadores como Suzuki Daisetsu la lectura de ser una representación del universo.

El círculo representaría lo infinito, siendo esta infinitud el origen de todos los seres. El triángulo significaría el inicio de la forma, aquello que los humanos necesitamos para saciar las necesidades de nuestros sentidos y nuestro intelecto. Y por último el cuadrado, cuya forma geométrica surge al duplicar un triángulo, un proceso que multiplicado hasta el infinito da origen a la multitud de cosas diferentes que existen, es decir, al universo.

Podríamos citar también dentro de este tema del círculo los mandalas o diagramas cósmicos budistas como visualización de sus creencias; o las imágenes del hinduismo en las que el Siva Nataraja, creador y destructor del universo con su danza, aparece inscrito en un llameante halo cósmico, símbolo de su dinámico equilibrio.

Podemos afirmar que desde la antigüedad se ha visto en el círculo toda una energía contenida, que en ocasiones se manifiesta ante el espectador como una fuerza dinámica que se expande, o que nos expulsa hacia el exterior y en otras nos atrae irremisiblemente hacia su núcleo; unas veces nos muestra la vitalidad de su vacío, y otras toda la causalidad de la vida que puede desarrollarse en su interior.

Ignacio Llamas introduce tres círculos en un rectángulo y nos muestra lo que él define como tres ámbitos del ser humano: lo físico, lo racional y lo espiritual.

Cuando el espectador recorre ese espacio puede asomarse al interior de estas circunferencias y contemplar encarnados su propio mundo físico, su mundo racional y su mundo espiritual. Son círculos que nos atraen hacia su interior, al tiempo que se nos revelan como espejos al devolvernos los ecos de nuestra propia experiencia. Tres aspectos, tres miradas a la realidad del hombre que componen la unidad de su ser.

La tierra que nos sustenta y habitamos. Tabiques construidos, luces que marcan caminos y asientos que nos invitan a detenernos. Espacios en los que se siente la presencia del hombre, pero en los que la figura humana se halla ausente. Quizá la razón es que representan nuestro propio interior.

Maraña de ideas, ovillos deshechos de hilo gris que configuran nuestro pensamiento racional, siempre enredado en premisas e hipótesis. Y de nuevo la silla que invita a meditar. Surgen entonces reflexiones sobre las que construimos nuestro mundo con aquello que hacemos, como los muros que edificamos, o con aquello que nos es dado, como la naturaleza.

Cristales transparentes de un espíritu que se deja atravesar por la claridad. Un espíritu en ocasiones iluminado por pequeños puntos de luz, y que potencia la vida de esos árboles que apuntan con sus formas hacia el infinito. Arboles que son para el artista imagen del “donante universal”, aquel que da sin esperar recibir.

El tema del árbol surgió en su obra como símbolo potente tras ser descubierto como una riquísima realidad. Descubrir es una palabra cuajada de sorpresas, sorpresas que frecuentemente nos iluminan lo más cercano. Descubrir es limpiar lo que empaña esa mirada que se afana en grandes hallazgos e ignora lo más valioso por la humildad tras la cual se esconde. Lo que le sorprende del árbol es haber visto siempre su forma, su materia, pero éste da constantemente oxígeno, algo vital para todos que no vemos, y que recibimos sin ser apenas conscientes de ello.

En las telas donde nos cuenta su descubrimiento, el árbol resplandece como hermoso elemento visual y como testigo de la historia de los hombres, por su quietud y lento crecimiento. Álamos, olivos, coníferas… árboles prehistóricos y árboles hoy ya desaparecidos, que con su vertical repetición marcan un recorrido horizontal. En estas obras la mirada suele descubrir dos planos sobre la tela: uno evanescente y otro de elementos negros o casi negros, que se recortan en importante dualidad armonizada por el sentido del ritmo.

Humilde y desinteresada entrega.

Contemplando las obras de Ignacio Llamas resulta elocuente la lectura de un fragmento de Zeami (1364-1443), uno de los más reconocidos dramaturgos japoneses, que definió y fijó las formas del teatro nô. Este autor nos dejó por escrito su concepción de la creación artística y del deber ser del artista:

“La semilla de la flor que brota en todas las artes germina en el corazón del artista. Y así como un cristal transparente produce fuego y agua, y un descolorido árbol cerezo germina flores y frutos, así un verdadero artista crea toda una emotiva obra de arte en el escenario de su corazón. Así, esa persona puede ser llamada “receptáculo”. Las obras de arte son muchas y muy variadas, algunas cantan a la luna y la brisa con ocasión de alguna fiesta, otras admiran la belleza de las flores y los pájaros en una excursión. El universo entero es un receptáculo que lo contiene todo: flores, hojas, la nieve y la luna, montañas y mares, árboles y hierbas, seres vivos e inanimados… cada uno según la estación del año. Convierte cosas múltiples en el material de tu arte. Deja que tu corazón sea el receptáculo del universo, y prepara allí el espacioso y tranquilo camino del vacío. Será entonces cuando podrás alcanzar la culminación del arte, la Flor Misteriosa”.

La obra concebida en el corazón del artista – el universo entero en el vacío del corazón – lo infinito en lo perecedero – del vacío a la Flor Misteriosa.

La serenidad y la calma que proviene de anularse a sí mismo y de escuchar desde el vacío creado en el corazón, se perciben en cada una de sus obras. La idea del artista como receptáculo y a la vez canal de comunicación de algo que le trasciende; la concepción del detalle, de lo particular, de lo aparentemente insignificante, como excusa de una creación que acaba convergiendo en el uno, en ese universo entero que todo lo contiene. Todo esto se halla presente en sus planteamientos.

La exhortación de Zeami de “convierte cosas múltiples en material de tu arte” me hace reflexionar sobre cómo la obra del artista se abre ante nosotros como lo hacen las varillas de un abanico. Un abanico que se va desplegando poco a poco en el tiempo, rumbo a lo desconocido, a lo misterioso, a lo ignorado. Según se va desarrollando su actividad artística va quedando al descubierto ante nuestros ojos la tela del pais que sustenta sus varillas. Todas ellas unidas por un mismo pasador. Distintas etapas de un mismo recorrido. Diferentes momentos en su obra con un profundo hilo de continuidad.

Loneta blanca que nos muestra su entramado, fotocopias transferidas, trazos negros encontrados de rastros arqueológicos, de curvas de nivel, planos de ciudades, imágenes prehistóricas y de antiguas civilizaciones…Aflora la idea de la cultura. Una mirada hacia el pasado del arte, hacia sus raíces, una búsqueda de su esencialidad, de aquello que tan lejanas manifestaciones tienen en común con las creaciones del presente y que hace que ambas sean calificadas como artísticas.

En su obra surge siempre el signo, desde palabras o imágenes de instrucciones, a códigos de barras. Todo ello como afirmación de que la pintura es un lenguaje, de que es comunicación.

Dado que lo no nombrado carece para él de existencia, comunicar es dotar de vida, es representar para otros, es donar algo íntimo, en la confianza de que de la comunión de experiencias surja algo nuevo, diferente. Porque al tiempo, entrar en comunión con el otro potencia la vida interior de cada uno. La escalera se convierte entonces en símbolo de comunicación para él.

Una nueva varilla se abre cuando se acerca a las tradiciones artísticas y culturales de Asia Oriental. Se produce en ese momento muy conscientemente esa comunión con el otro, con lo otro, que como afirmábamos potencia la vida interior del artista y por tanto su creación. Su economía de color encaja perfectamente con la tradición de la pintura a la tinta; experimenta con nuevos formatos como el de los kakemono o los emakimono, rollos verticales y horizontales que favorecen un desarrollo discursivo de la pintura, y que el artista despliega ante nosotros.

Un nuevo reto y de la superficie pintada pasa al volumen, existiendo entre unas obras y otras un estrecho vínculo de continuidad, quizá porque es la misma interioridad la que se expresa. Existe el deseo, al inicio inconsciente, de que el espectador penetre en su intimidad. Es un paso más que el de contar. Dejar entrar frente a mostrar. Habitáculos frente a panorámicas.

Imágenes superpuestas, traslúcidas o diluidas en el presente.

Adivinanzas, ausencia de rotundidades. Insinuaciones, ausencia de certezas.

Todo esto evoca un concepto estético japonés conocido como yûgen. En el sentido etimológico del término yû significa profundidad, oscuridad, y gen misterio, sublimidad. Yûgen se convirtió en el ideal estético de poetas y dramaturgos entre los siglos XII y XV. Según fue siendo expresado en distintas obras adquirió una amplia variedad de matices, hasta llegar a ser definido como elegancia, tranquilidad y profundidad, percibiéndose además un sentimiento de mutabilidad con tintes de melancolía.

En todas las obras de Ignacio Llamas se aprecia esa tranquilidad y elegancia sutil. Nos hablan de un misterio, de un silencio eterno. En todas ellas los elementos señalan a una dimensión más profunda, tanto como permita la percepción del espectador. No solo se interpreta, sino que además se sugiere. Y se hace con el mínimo esencial, tratando de comprimir en escasos elementos valiosos significados, tratando de dar hondura a los pensamientos y a la emoción sin ser todo expresado. Elementos ordinarios y comunes que de lo particular intentan rozar lo universal.

Es el diálogo intenso más allá de la pura materialidad.

Sin duda alguna hay mucho de yûgen en sus obras.